Collaborer pour innover en génie : l’expérience PEEKBot

Revoir le webinaire « Collaborer pour innover en génie : l’expérience PEEKBot ».

Intitulé « Collaborer pour innover en génie : l’expérience PEEKBot », le panel du 27 novembre 2025 a permis d’explorer l’exemple du projet d’innovation collaborative PEEKBot et de mettre de l’avant la plus-value de son écosystème. Animé par Oriane Morriet d’Humaniteq, le panel rassemblait des invités de renom ayant collaboré au projet :

- Jason Robert Tavares, Polytechnique Montréal

- Romain Georges Martin, Hutchinson et ancien étudiant de l’ETS

- Marie-Josée Potvin, Agence spatiale canadienne

- Marie-Pierre Ippersiel, PRIMA Québec

- Thierry Lafrance, Mëkanic

D’une durée totale d’une heure, la discussion s’est articulée autour de deux grands axes : d’abord, la présentation du projet PEEKBot et ses retombées, et ensuite, la composition de son écosystème et sa plus-value. Le panel a ainsi permis de démystifier le déroulement d’un projet d’innovation collaborative, les processus de partenariat à l’œuvre et l’intérêt des chercheurs, des étudiants et des industriels et ingénieurs de recherche partenaires d’y participer.

Cet article offre un compte-rendu de la discussion qui a eu lieu.

Les retombées du projet PEEKBot

Mêlant design de matériaux, intelligence artificielle, robotique et impression 3D, PEEKBot est un projet d’innovation collaborative impliquant des chercheurs de trois institutions universitaires (Polytechnique Montréal, l’École de technologie supérieure et l’Université Laval) en partenariat avec l'Agence Spatiale Canadienne (ASC) et quatre industriels et ingénieurs de recherche partenaires (ArianeGroup, NanoXplore, Dyze Design et Mëkanic).

Mené sur 4 ans, le projet s’est articulé autour d’une recherche principale sur le développement de nouveaux matériaux adaptés aux conditions lunaires et de projets intégrateurs sur la création du système du rover lunaire. La recherche principale était menée par les professeurs et leurs étudiants en maîtrise, doctorat et postdoctorat, secondés par des professionnels de recherche, tandis que les projets intégrateurs impliquaient des étudiants au baccalauréat.

« J’aime bien utiliser le terme de « rover-Frankenstein » pour désigner le projet car il est découpé en petits morceaux », déclare Marie-Josée Potvin de l’Agence spatiale canadienne.

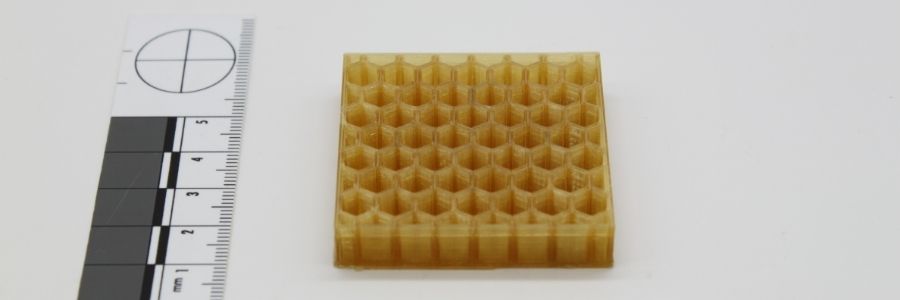

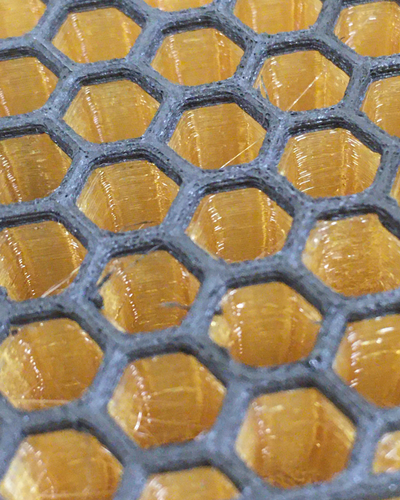

La recherche doctorale de Romain Georges Martin constitue un bon exemple des travaux scientifiques réalisés dans le cadre du projet PEEKBot. L’ancien étudiant de l’ÉTS, aujourd’hui chargé de projet en recherche et développement chez Hutchinson, a travaillé pendant plusieurs années sur une technique de soudage par induction afin d’assembler une structure composée d’un cœur alvéolé et de panneaux encadrants.

Le système de soudage mis au point par Romain Georges Martin.

Grâce au soutien de subventions publiques telles que le programme Alliance du Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada, avec une participation de PRIMA Québec, et de partenaires tels que ArianeGroup, NanoXplore, Dyze Design et Mëkanic ayant contribué en argent ou en nature, le projet a bénéficié d’un budget d’environ 230 mille dollars par an pendant 4 ans.

Dépensé pour acquérir du matériel de laboratoire, mais surtout pour proposer des bourses d’études et de recherche, ce budget a permis à des dizaines d’étudiants de deuxième et de troisième cycles et des centaines d’étudiants de premier cycle de participer au projet PEEKBot. De belles retombées pour le milieu académique comme pour le milieu industriel, puisque ces étudiants constituent la relève en génie d’aujourd’hui et de demain.

Pourquoi participer à des projets d’innovation collaborative ?

Les projets d’innovation collaborative sont de belles opportunités pour les industriels de développer une preuve de concept sans être dans l’obligation de dédier des ressources internes à temps plein en recherche et développement. En plus de tester des hypothèses, ce type de projet permet d’orienter les recherches faites à l’interne, de former des candidats à la profession d’ingénieur et de dérisquer les embauches en engageant par la suite les étudiants du projet.

Du côté des chercheurs universitaires, les projets d’innovation collaborative constituent des occasions uniques de produire de nouvelles connaissances basées sur des problématiques réelles. Ils permettent de former des étudiants sur des cas concrets, de leur offrir des expériences terrain et de les mettre au contact d’entreprises. Les industriels peuvent ainsi guider les travaux de recherche selon les contraintes applicatives dont il faut tenir compte.

« Les projets d’innovation collaborative, c’est vraiment gagnant-gagnant pour les industriels comme pour les professeurs et les étudiants », déclare Jason Robert Tavares de Polytechnique Montréal.

En travaillant sur ce tels projets, les étudiants perfectionnent leur formation en approfondissant leur connaissance sur un sujet précis, en apprenant à gérer des projets complexes et en nouant des relations avec différents acteurs de l’écosystème. Surtout, ils apprennent à communiquer sur leurs travaux de recherche puisqu’il leur faut régulièrement présenter leurs résultats à leurs professeurs, mais aussi aux étudiants du projet et aux partenaires.

« J’ai pu approfondir mes compétences en communication, ce qui est un grand plus pour une insertion fluide dans le milieu professionnel », rappelle l’ancien étudiant de l’ETS Romain Georges Martin.

Une rencontre de restitution des résultats du projet PEEKBot.

Le rôle des partenaires dans les projets d’innovation collaborative

Les partenaires financiers et industriels sont des piliers importants des projets d’innovation collaborative. Le regroupement sectoriel en matériaux avancés PRIMA Québec a pour mandat de favoriser la collaboration entre les industriels et les universitaires. Ses équipes accompagnent les projets, de leur idéation à leur clôture, en passant par leur financement. Il soutient également l’écosystème en favorisant le rayonnement de ses accomplissements, en produisant des études et en favorisant l’accès à des équipements de pointe.

Les entreprises de soutien apportent aussi beaucoup aux projets d’innovation collaborative. Mëkanic, par exemple, réunit des ingénieurs de recherche praticiens qui conçoivent, fabriquent, assemblent et mettent en service des bancs d’essai et des prototypes mécaniques, électroniques et logiciels sur mesure. En co‑conception avec l’équipe de recherche (étudiants et techniciens inclus), ils compressent le time‑to‑first‑data et réduisent les itérations. Ils mettent à profit une chaîne d’approvisionnement appuyée par un réseau de plus de 900 fournisseurs et livrent les équipements avec une documentation qui facilite la maintenance et garantit la pérennité. En amont du financement, leurs études de faisabilité clarifient risques, interfaces, budget et calendrier, et renforcent les demandes de subvention et alignent les jalons. Résultat : des expériences qui tournent plus vite, un rythme de publication mieux soutenu et des étudiants aux études supérieures qui apprennent en construisant et en développant des compétences transversales.

Les invités du panel post-AGA 2025 de Genium360. De gauche à droite : Oriane Morriet, Jason Robert Tavares, Marie-Pierre Ippersiel, Romain Georges Martin, Marie-Josée Potvin, Thierry Lafrance.

Comment surmonter les défis de la collaboration ?

Il existe bien évidemment des défis liés à la collaboration dans les projets d’innovation collaborative. Il est par exemple difficile de concilier les rythmes de la recherche et du développement dans les entreprises avec les calendriers universitaires. Pour surmonter ce défi, il est essentiel de bien s’accorder sur les livrables et leur date de livraison en amont du projet. Une bonne communication entre les partenaires est la clé du succès.

Le transfert des connaissances peut être ardu entre les universitaires et les industriels, notamment lorsque cela touche au partage de la propriété intellectuelle. Pour remédier au problème, il est conseillé aux entreprises de s’impliquer très tôt dans le processus de recherche, par exemple en assistant aux réunions de préparation du projet et en investissant le temps nécessaire pour orienter la recherche selon les objectifs industriels. Un contrat clair sur le partage de la propriété intellectuelle est également aidant.

Enfin, les industriels et les universitaires ne parlent souvent pas le même langage. Il est important de prendre le temps de connaître, comprendre et adopter le langage de ses partenaires. Trouver un tiers familier de la culture industrielle et universitaire pour service d’interface est un gage de succès des projets d’innovation collaborative. Les solutions sont donc nombreuses, pourvu qu’on ait la volonté d’apprendre à collaborer ensemble.

Revoir le webinaire « Collaborer pour innover en génie : l’expérience PEEKBot »